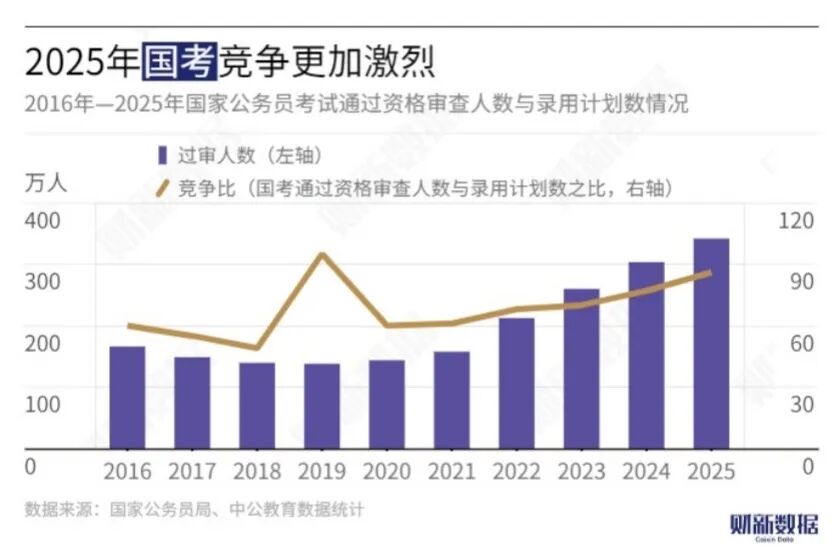

在不确定的时代,考公成了对冲风险,获得安稳生活的理想方式,全民共识度之高前所未有。拥挤度令人咋舌。

2026年,考公大闸再度开启。很有可能再创历史。据粉笔公考公众号10月17日的消息显示,热门岗位均为“千人摇”,一个坑位,上千人争抢。

据辽沈晚报10月19日的报道显示,国考第5个报名日,涉辽岗位共有24022人,提交报名申请平均竞争比已达14.31:1。

史无前例的竞争,开始了

2026年的公务员考试之所以竞争空前激烈,主要是因为两点改变。

据澎湃等媒体报道,10月14日发布的《中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告》显示,国考报考者年龄正式放宽。

从2025年开始,报考者一般年龄上限调整至38周岁,应届硕博年龄上限放宽到43周岁。参照国考这条基准线,不难想象,未来全国范围内,都会跟进新标准。

另据21世纪财经的报道,在国考发文前,不少地方已经放宽了公务员的报考年龄限制,比如上海、江苏、四川、山东、新疆、贵州等地,有些地方甚至放宽到45岁。

为什么2025年放宽了公务员的标准?因为中国的劳动力结构已经步入35+为主的新趋势。

据中央财经大学发布的《中国人力资本报告2024》,全国劳动力人口的平均年龄已从1985年的32.25岁上升到了2022年的39.72 岁。

给上有老下有小的35+群体更多人生选择,无疑是稳定社会压力,缓解民众焦虑的必然选项。

除了放宽年龄限制,学历等限制也有放松的趋势。据辽沈晚报的报道,当地“国家税务总局大石桥市税务局一级行政执法员”一职,仅要求本科及以上学历的化工与制药类、矿业类专业,其他条件为无。

多一个管道,多一条路,本来是好事。但,这条路可能越来越窄。

除了放宽年龄,《中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告》中还显示,

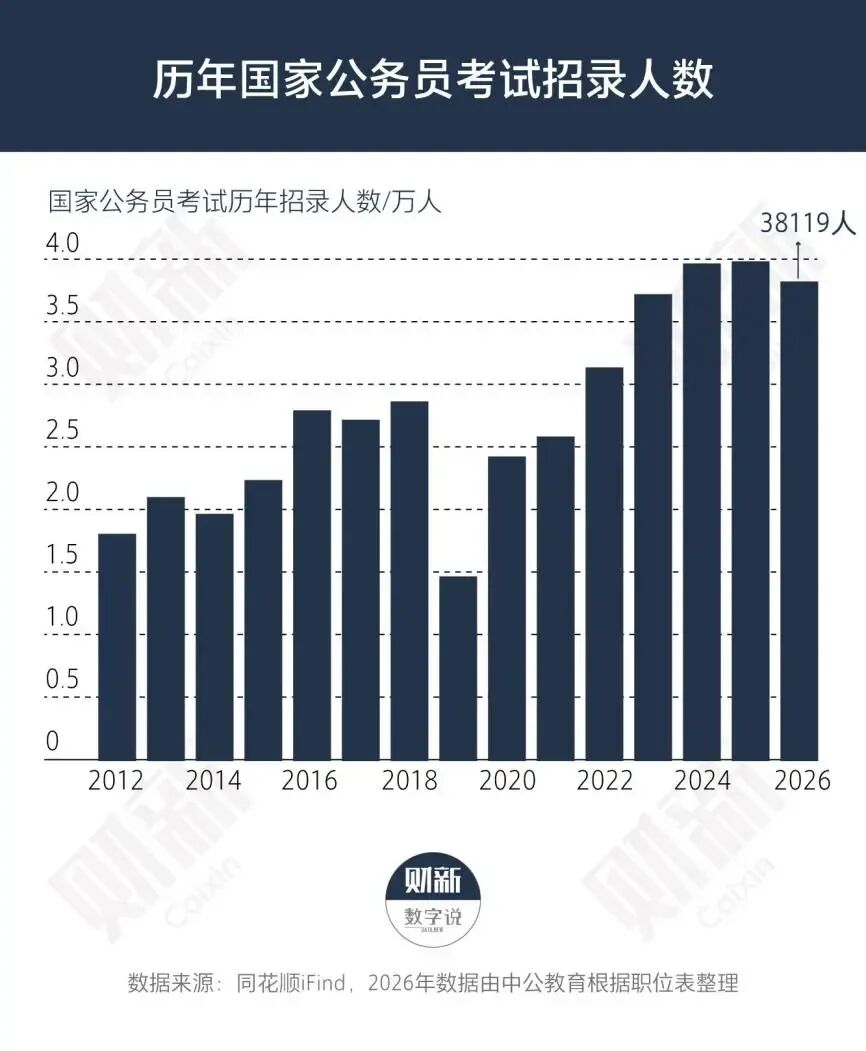

录用人数6年来第一次收缩。

据财新的统计,2026年的招录人员为3.81万人,相较于2025年少了1602人,为2019年以来首次收缩。

人民大学教授聂辉华在文章中“断言”,2026年国考人数和岗位数双下降是一个非常重要的信号。中国公务员规模很可能已经达到历史顶峰。

人们或许低估了中国机构改革的决心,年初在政府工作报告中,已经明确提出“严控财政供养人员规模”。

据澎湃的报道,政府提出的国家机关人员编制按5%,为25年来规模最大的一次缩编。政策但凡有明确的数字要求,作为指标,几乎都会严格执行并落地。

从中央到地方,很多动作在不起眼处。

10月20日,商务部官网“机构设置”栏目里突然更新信息,对商务部驻地方特派员办事处进行调整,从16个办事处调整为9个。

观察者网10月12日报道,在湖南郴州,3年来已撤并机构112个,精简人员3021人。

这样的例子,还有很多,不再一一列举。

尽管整体在减人,但有一个方向比较特殊,招录人数逆势扩张。据财新报道,2026年税务系统招录人数扩招最多,共计划招录25004人,较2025年国考增加1990人。

税务系统招录人数的总占比也越来越高。2025年,税务系统招录人数占比为60%左右,2026年已经突破65%,岗位主要来自一线基层,以县一级单位为主。

作为能够创收的机关单位,公务员结构如此,不难理解。

为什么国考不再扩招?

这是大问题。

后疫情时代政府调整的最大变化之一,国考改变可能刚刚开始,因为从财政角度看,也许到了迫在眉睫,不得不控的节骨眼。

2025年8月,复旦大学中国社会主义市场经济研究中心教授张军曾经发表过一篇论文,论证当前财政供养人员的规模等情况。

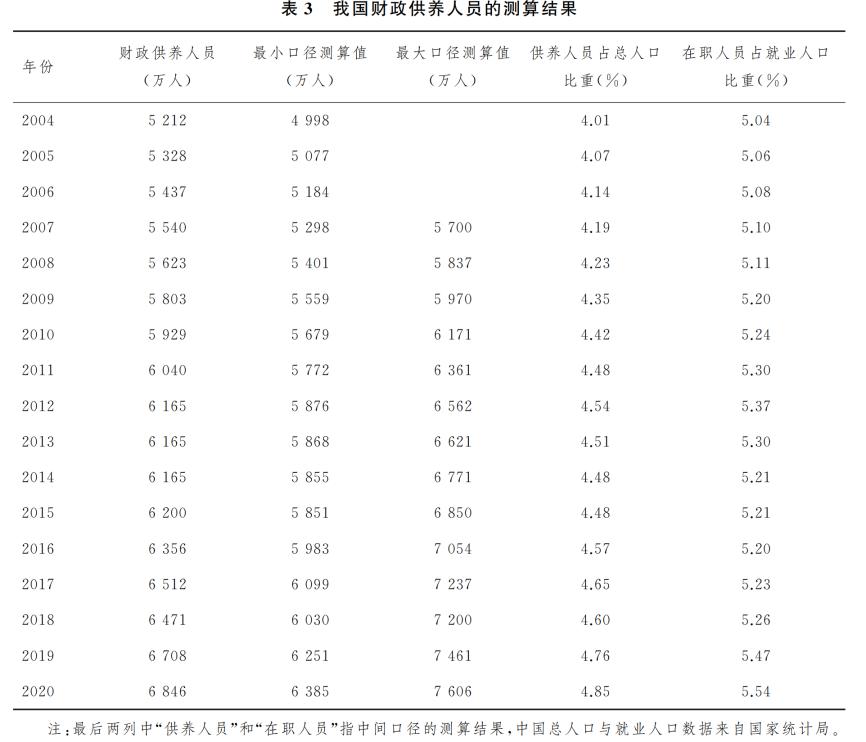

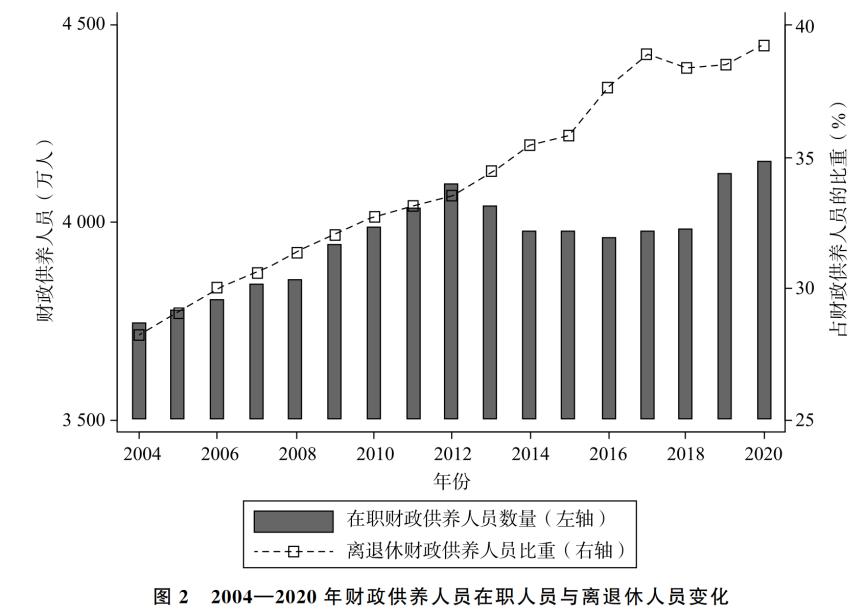

张军总结道,截至2020年,我国财政供养人员已达6846万人,财政供养人口占比从2004年的4%提升到2020年的4.85%。

在供养人员里,增长的主要来源是离退休人员与编外人员,2020年,离退休人员占比已经达到40%左右,创历史新高。

考虑到2022年到2025年是公务员扩编的大年,加之退休人员高速增长,财政供养人员的比重可能更高。

在公务员扩编的几年,恰逢刺激内需,改善民生,政府花钱的地方越来越多。

10月20日,财政部表示,2025年前三季度,政府在社会保障和就业、教育、卫生健康、科学技术等六个方面,支出增速均创三年同期最高水平。

具体而言,社会保障和就业支出增长10%,教育支出增长5.4%,卫生健康支出增长4.7%,科学技术支出增长6.5%,节能环保支出增长8.8%,文化旅游体育与传媒支出增长4%。

相比而言,截至三季度,全国一般公共预算支出为20.81万亿元,同比增长3.1%。

过去几年,因为税收减免、企业盈利、土地收入等因素,政府整体收入一般,2025年之前非税收入高增,还引发过不少讨论。

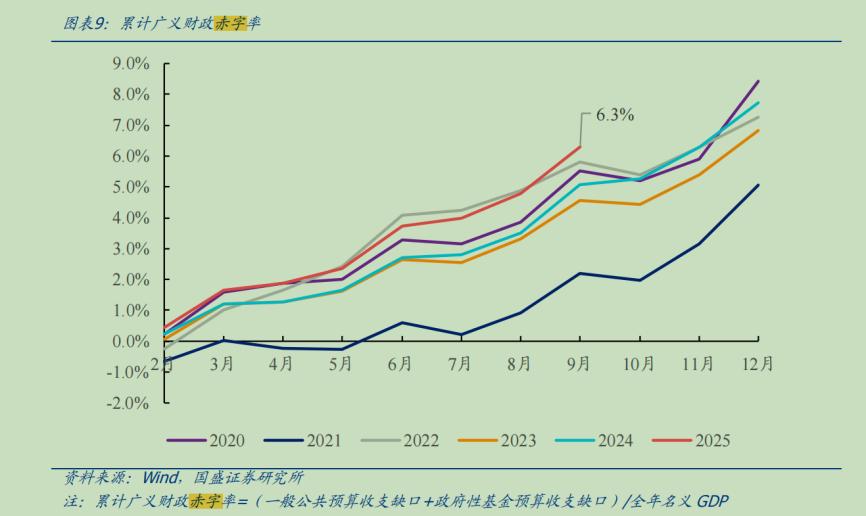

结果就是赤字率上升。据国盛证券的统计,截至2025年9月,广义财政赤字率为6.3%,是历史同期的极值。

从走势来看,2025年的赤字率表现超过了2022年的特殊时期。

在地方控制风险的时候,中央承担了更多。

随着“过紧日子”话题不断被抛出,不难想象,情况可能慢慢接近了管理层自定义的财政纪律。

后续,我们可能会看到更多湖南郴州的例子。据湖南省财政厅官网介绍,从2023到2025年,郴州撤并机构112个,精简人员3021人,节约开支1.2亿元。

2025年,市本级行政运行经费预算进一步压减,压降幅度为10.8%,节约资金8500万元。

其中,和白酒相关的“三公”经费,降幅最大。2025年1-8月,郴州市“三公”经费支出较上年同期减少4995.12万元,同比下降49.30%,其中,公务接待费下降84.53%。

和日本一样,公务员热终将烟消云散

中国的情况不得不让人想起日本。

泡沫破裂后的日本,有过和如今的中国类似的经历。在《以日为鉴:衰退时代生存指南》这本书中,详细地描绘了日本公务员如何从“香饽饽”沦为“没人理”的全过程。

日本经济泡沫后,年轻人失业率高企,很多人把公务员当成避风港。1995年,选择考公的日本年轻人多达65万。

65万,对日本而言是非常夸张的数字。书中总结道,65万人相当于(当年)日本高中学历以上毕业生的总人口,更是泡沫时期考公人数的两倍。

东京大学等名校毕业的硕士生、博士生,都以成为公务员为荣,这和国内的清北现象异曲同工。

据统计,考公最热的1998年,全日本有64%的应届大学生参加了公务员考试。

对比来说,2024年中国大学应届生的数量在1200万左右,64%的大学生参与公务员考试,意味着接近770万走上了考公之路。实际上,当年中国考公人数是341万。我们的考公热情还没到像日本这么夸张。

和中国一样,日本公务员当年的薪酬水平非常可观。据《以日为鉴:衰退时代生存指南》,以1995年横滨市公共交通部门为例,其公车司机平均收入接近900万日元,高出当时同年限社会平均工资的30%~50%。

如此稳定又优渥的条件,会让日本人对公务员的热情恒久远吗?

答案很明确,并不会。日本的考公热潮只维持了10年左右,便迅速退潮了,考公最疯狂的1998年刚好是分水岭。

从1998年开始,因为债务、财政问题,日本开始大幅度的财政改革,过去支持日本地方发展的基建投资被大幅削减,截至2004年,日本基建投资水平甚至低于1981年,很多靠基建投资维持运转的地方,不得不动手削减公务员的编制和待遇。

1998年,日本还启动了中央公务员改革,削减25%的国家公务员。小渊惠三之后,森喜朗、小泉纯一郎、安倍晋三等日本首相都在延续此改革。

日本社会对公务员长期占用大量财政预算,也颇有微词。为了平息民意,日本官方不断加强对公务员的考核,降低其待遇,导致日本公务员渐渐从清闲的肥差,变成忙碌的公仆。

《以日为鉴:衰退时代生存指南》援引日本人事院的数据,2000年后,日本公务员每月加班超过100小时的占比超过9%,加班超过80小时的占比达到30%。

如此努力,换来的是更低的薪酬。2023年日本地方公务员平均年工资已回落到470万日元,仅为90年代最高峰的50%。

当一个赛道过于拥挤的时候,所有人的价值都会被稀释。1998年的日本,报考人数最多,岗位却开始锐减,供求关系严重失衡,注定了加班+降薪的结果。

据时代周报等媒体的报道,2023年日本公务员的报录比已经将至3:1,录取难度为30年最低。

据日本总务省的资料,2024年日本公务员体系里最吃香的方向之一——国家公务员综合岗位,报录比也仅为7.5:1。

日本人事院发布的数据显示,2024年度日本国家公务员考试一般岗位的报考人数为2.42万人,同比减少7.9%,报考人数再创新低。多数地方的招聘计划是完不成的。

为了刺激日本年轻人为人民服务,日本不少地区计划调整作息时间。据金融时报2024年的报道,为了增加公务员岗位的吸引力,日本16个地区的政府部门已经实施或计划引入“做四休三”弹性工作制。

然而,这一调整遭遇到较大阻力。据《日本经济新闻》调查,57%的受访者反对这一制度,支持率仅为37%。

反对者主要的理由是,担心工作效率,服务质量下降,他们的公仆不好当。

或许在我们看来,日本人对公务员的态度有些难以理解。但,日本就是这么过来的。

中国的公务员热,能持续多久呢?

未经允许不得转载:1953知识网 » 历史性时刻悄然而至,很多人还蒙在鼓里

1953知识网

1953知识网 信誉商家。在线操作

信誉商家。在线操作